|

-100年後の大気環境と人類社会の展望-

|

河村公隆教授の最終講義「有機酸の地球化学とその七変化 -100年後の大気環境と人類社会の展望-」の映像がご覧いただけます。

2015年3月12日 低温科学研究所

|

教員:

河村公隆(旧所属 北海道大学低温科学研究所) |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, 低温科学研究所, 最終講義, 理学/自然科学, 理学研究院, 理学部, 理学院, 環境科学院/地球環境科学研究院 |

講義投稿日:2017年12月5日 |

|

生命情報分子科学特論

|

ここでは、「溶液NMR」に関する動画をご覧いただけます。

これらの教材は、平成29年1月27日に実施した「NMRセミナー 溶液NMRでまずは二次元HSQCをとってみる~測定とプロセスの基礎~」を収録・編集したものです。

1. 試料管

2. 測定温度

3. ロック

4. チューニング・マッチング

5. シム

6. 90°パルス幅決め

7. 測定

8. プロセス

|

教員:

池上貴久(横浜市立大学) |

開講年:2017

|

タグ:

japanese, 理学/自然科学, 理学研究院, 理学部, 理学院, 生命科学院/先端生命科学研究院 |

講義投稿日:2017年12月4日 |

|

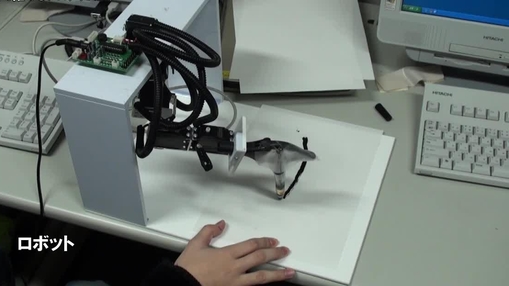

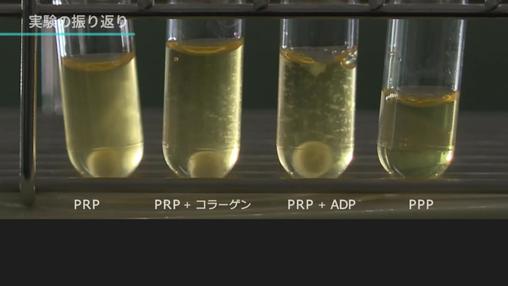

ー血小板凝集能、出血時間測定ー

|

この映像教材では、「血小板凝集能」「出血時間(Duke法)」「用手法による凝固時間の測定」の臨床検査手技について学ぶことができます。

「血小板凝集能」

原案 監修:安本篤史(東京大学大学院医学系研究科臨床病態検査医学)

企画:政氏伸夫(北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野)

学生スタッフ:河野佳伍、山本麻衣、七戸加奈(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)、邵旻蓉(北海道大学大学院保健科学院)

「出血時間(Duke法)」

監修:安本篤史(東京大学大学院医学系研究科臨床病態検査医学)

企画:政氏伸夫(北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野)

学生スタッフ:河野佳伍、山本麻衣、七戸加奈(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)、邵旻蓉(北海道大学大学院保健科学院)

「用手法による凝固時間の測定」

原案 監修:安本篤史(東京大学大学院医学系研究科臨床病態検査医学)

企画:政氏伸夫(北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野)

学生スタッフ:河野佳伍、山本麻衣、七戸加奈(北海道大学医学部保健学科検査技術科学専攻)、邵旻蓉(北海道大学大学院保健科学院)

|

教員:

監修:安本篤史(東京大学大学院医学系研究科)、企画:政氏伸夫(北海道大学大学院保健科学研究院) |

開講年:2017

|

タグ:

japanese, 保健科学院/保健科学研究院, 医学/保健学 |

講義投稿日:2017年12月1日 |

|

|

確率的情報処理に関する話題の提供 II:

統計力学の考え方に基づく情報処理システムの設計とその動作の解析がどのように行われるのか、を前年度の「確率的情報処理に関する話題の提供 I」に引き続いて具体例をあげて解説する.

今年度は昨年度学んだ確率的情報処理のバックグラウンドをベースに、画像修復、誤り訂正符号、移動体通信、ゲーム理論をトピックスに選び、そこでの確率的情報処理、情報統計力学を用いた性能評価の方法について詳しく学んで行く.

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 工学/情報, 工学院/工学研究院, 情報科学研究科 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

● 北海道大学総合博物館の使命を説明し、いくつかの代表的な博物館活動などを紹介し、問題点を見出する

● 問題点を解決するため、プロジェクト案を教員がいくつか提示し、受講生が小グループにわかれてそのプロジェクトに取り組む(授業時間外の活動が求められる)。受講生による自主プロジェクトも議論の上、積極的に採用する

● 毎週一つのグループが研究報告を行い、全員で討論する

● 最後に、適切な形態で研究成果を発表し、評価する

|

教員:

天野 哲也(北海道大学大学院理学研究院)、湯浅 万紀子(北海道大学総合博物館) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館, 美術 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

水産海洋工学

|

海洋産業科学講座の専門分野の知見を広げる原著論文および学位論文に関連する文献を学び,これを紹介することによって,科学・技術論文の読み方を習得し,内容を理解する能力を身につける。また,自分の研究テーマに関連する論文の収集や検索ができるようにする。

|

教員:

芳村 康男(北海道大学大学院水産科学研究科) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 水産学, 水産学部, 水産科学院/水産科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

サロマ湖海氷実習

|

我々に身近なサロマ湖や知床での観測体験を通して、海氷の物理的・生物的な特性、海と海氷の関わりを理解し、その基礎的な観測技法を体得する。同時に、凍る海と海氷の持つ魅力に触れる。また海外からの講師・学生とも共同して実習を行うことで、コミュニケーションに必要なスキルを学ぶ。

|

教員:

青木 茂(北海道大学低温科学研究所) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 低温科学研究所, 大学院でさがす, 環境科学院/地球環境科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

スイス氷河実習

|

授業の目標

氷河での観測経験を通して、氷河の構造や挙動などを理解する他、氷河以外にも応用可能な野外観測技術を習

スケジュール

9/1(土)札幌(夕方発) → 名古屋 →→ 出国

9/2(日)UAEドバイで乗り継ぎ →→ チューリッヒ(昼過ぎ到着)

9/3(月)午前:講義 Martin Funk教授[スイスにおける氷河研究]

午後:講義 博士研究員・PhD学生による研究紹介

9/4(火)午前:移動(ツォフィンゲン→グリンデルバルト)

午後:Untergrindelwald氷河を見学

9/5(水)午前:ユングフラウ高地山岳測候所

午後:メンヒヨッホヒュッテ往復

9/6(木)午前:移動(クライネシャイデック→Rhone氷河)

午後:Rhone氷河観測、氷河湖観察

9/7(金)Rhone氷河観測 (GPS・水位測定など)

9/8(土)Rhone氷河観測 (データ回収・機材撤収など)

9/9(日)Rhone氷河観測

午後:移動(ローヌ氷河→ツェルマット)

9/10(月)午前:GornergratからGorner氷河を見学

午後:Gorner氷河の固定観測点

9/11(火)午前:各自プログラム(自由行動)

午後:各自プログラム(自由行動)

9/12(水)午前:昼にチューリッヒ集合

午後:データ処理、ならびにプレゼンテーション準備

9/13(木)午前:観測結果のプレゼンテーション

午後:講義 Heinz Blatter教授[数式を使わない氷河の力学]

9/14(金)午後:チューリッヒ →→ 出国

9/15(土) ドバイ乗り継ぎ →→ 名古屋 → 札幌

|

教員:

杉山 慎(北海道大学低温研究所) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 低温科学研究所, 大学院でさがす, 環境科学院/地球環境科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【概要】

地球環境の変動と,環境保全の重要性を体験的に習得する。

【スケジュール】

1.測量実習

2.積雪断面観測実習

3.河川流量観測実習

4.低温風洞等を用いた雪氷気象観測実習

5.サロマ湖海氷実習

6.スイス氷河実習

【実習概要】

目的

氷河上での実習により野外観測技術を習得する

氷河や氷河地形を観察して氷河、周氷河現象を理解する

スイスの研究機関と観測施設を訪ねて地球環境研究の先端を学ぶ

主な内容

Aletsch氷河における観測実習

Gorner氷河での氷河観測を見学

観測によって得られたデータの処理・解析、結果の報告会

スイス連邦工科大学の研究者による講義

日程

2006年 5月14日(日)~5月26日(金)

行程

5/14 札幌→東京→チューリッヒ

5/15 チューリッヒ:スイス連邦工科大学訪問

5/16~20 スイスアルプスにて野外実習、見学

5/21~23 スイス連邦工科大学にて観測報告会・現地研究者の講義を聴講

5/24 ダボス:雪・雪崩研究所訪問

5/25~26 ダボス→チューリッヒ→東京→札幌

|

教員:

雪氷・寒冷圏科学コース全教員 |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 環境科学院/地球環境科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【概要】

戦後復興期、高度成長期、石油危機以降の安定成長期、さらにはその後の構造変革期においてどのような政策が産業に関連して採られたのか、そしてそれらの政策はどのうように機能し、機能しなかったのかを考えます。また、日本がエネルギーに関し置かれている状況を前提に、エネルギーに関して日本はどのような政策を採ってきたのか、それは外的な環境変化の中でどのように変化してきたのかということに関しても見ていきます。

【スケジュール】

産業政策

1.産業政策とは何か-概念の整理

2.戦後日本の産業政策-復興、高度経済成長、そして構造改革

3.産業界と通商産業省

4.競争政策と産業政策

5.貿易摩擦への対応

6.技術政策と研究開発政策

7.規制改革-経済的規制と社会的規制

エネルギー政策

1.世界のエネルギー情勢

2.日本のエネルギー情勢

3.エネルギー政策の歴史的変遷

4.石油政策-開発、精製、流通、備蓄

5.石炭をどう考えるか

6.公益事業-電力、ガスと規制緩和

7.環境制約の登場-省エネ、新エネ、原子力

|

教員:

倉田 健児(公共政策大学院) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公共政策大学院/公共政策学教育部/公共政策学連携研究部, 大学院でさがす, 法学部, 法律/政治, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

--- 経済・金融系の情報統計力学 ---

|

社会現象、金融活動のある側面を説明するためのいくつかの数理模型と確率論に基づく解析手法を可能な限り平易に説明する. その内容の一部は、現在「経済物理学」と呼ばれている研究分野と関係がある.

関連講義

混沌系工学特論(2011年度)

混沌系工学特論(2005年度)

混沌系工学特論(2004年度)

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 情報科学研究科 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

前提科目としての経済政策論、国際公共政策学、根幹科目としての国際政治経済、ミクロ経済、マクロ経済、金融政策を踏まえた公共経営コースならびに国際政策コースにおける展開科目として1年次に開講される。グローバル化の中での国際経済関係の構造と動態を広く国際貿易、国際要素移動、国際マクロ経済にわたって理解させ、国際社会の枢要を占めるわが国における公共政策と対外経済政策のあり方、現代の国際経済社会の安定と成長に妥当なレジーム・制度と政策のあり方を考察する基礎を与える。

関連講義

国際経済学(2008年度)

国際経済学(2006年度)

国際経済学(2005年度)

|

教員:

佐々木 隆生(公共政策大学院) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公共政策大学院/公共政策学教育部/公共政策学連携研究部, 大学院でさがす, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

化学物質による環境汚染の現状及び対策(立案過程を含む)について学ぶ。

To learn the current status of chemical pollution and the measures including the planning process

|

教員:

太田志津子、沖野龍文(環境科学院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 理学部, 環境科学院/地球環境科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

本科目は,公共政策の基本科目のうち,学生の知見を標準化するための前提科目の一つとして開講される.

経済政策に関し,財政・金融政策といった範囲に限定することなく,日本経済,世界経済の構造変化等学際的な視点から体系的に方向づけ,理論と実践を融合した経済政策の知識と応用力を形成することを目的としている.

|

教員:

佐々木 隆生(北海道大学大学院経済学研究科) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公共政策大学院/公共政策学教育部/公共政策学連携研究部, 大学院でさがす, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Inernational Economics

|

前提科目としての経済政策論、国際公共政策学、根幹科目としての国際政治経済、ミクロ経済、マクロ経済、金融政策を踏まえた公共経営コースならびに国際政策コースにおける展開科目として1年次に開講される。グローバル化の中での国際経済関係の構造と動態を広く国際貿易、国際要素移動、国際マクロ経済にわたって理解させ、国際社会の枢要を占めるわが国における公共政策と対外経済政策のあり方、現代の国際経済社会の安定と成長に妥当なレジーム・制度と政策のあり方を考察する基礎を与える。

|

教員:

佐々木 隆生(北海道大学大学院経済学研究科) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公共政策大学院/公共政策学教育部/公共政策学連携研究部, 大学院でさがす, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Introduction to Environmental Earth Science

|

破壊されつつある地球環境の現状を知り,地球システムが持つしくみを理解することに基づいて,地球環境の将来を予測する。特に大気海洋陸域の物理機構と生態系との相互作用,および双方の間に介在する化学過程に注目する。

|

教員:

池田 元美(北海道大学大学院地球環境科学研究院)、 東 正剛( 北海道大学大学院地球環境科学研究院)、 田中 俊逸(北海道大学大学院地球環境科学研究院)、 山中 康裕(北海道大学大学院地球環境科学研究院)、 長谷部 文雄(北海道大学大学院地球環境科学研究院)、 笹 賀一郎(北海道大学北方生物圏フィー... |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 環境科学院/地球環境科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

本科目は、公共政策の基本科目のうち、学生の知見を標準化するための前提科目の一つとして開講される。

経済政策に関し、財政・金融政策といった範囲に限定することなく、日本経済、世界経済の構造変化等

学際的な視点から体系的に方向づけ、理論と実践を融合した経済政策の知識と応用力を形成することを目的としている。

|

教員:

佐々木 隆生(公共政策大学院) 、石井 吉春(公共政策学連携研究部) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公共政策大学院/公共政策学教育部/公共政策学連携研究部, 大学院でさがす, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

前提科目としての経済政策論、国際公共政策学、根幹科目としての国際政治経済、ミクロ経済、マクロ経済、金融政策を踏まえた公共経営コースならびに国際政策コースにおける展開科目として1年次に開講される。グローバル化の中での国際経済関係の構造と動態を広く国際貿易、国際要素移動、国際マクロ経済にわたって理解させ、国際社会の枢要を占めるわが国における公共政策と対外経済政策のあり方、現代の国際経済社会の安定と成長に妥当なレジーム・制度と政策のあり方を考察する基礎を与える。

|

教員:

佐々木 隆生(公共政策大学院 ) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公共政策大学院/公共政策学教育部/公共政策学連携研究部, 大学院でさがす, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

群論と格子振動

|

構造相転移(対象性の異なる結晶相間の相転移)のダイナミックスを解明するための実験技術として、ブリルアン散乱、ラマン散乱、赤外・遠赤外スペクトル、中性子非弾性散乱などが重要視されている。これらの実験技術により得られるデータを解析、解釈する際に必要となる“結晶の空間群の既約表現”について学ぶ。

【スケジュール】

1. 点群

2. 群の表現

3. 基準振動

4. 空間群

5. SrTiO3

|

教員:

辻見 裕史(北海道大学電子科学研究所) |

開講年:2001

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

大気海洋統計データ解析

|

大気・海洋の経年および数十年変動の基本的な特徴とその提唱されているメカニズムに関する最新の学説を概観する。さらに、それらの大気海洋の変動を解析するためのデータ解析手法の基礎から高度な応用までを学び、各々のデータ解析手法の特徴を把握し、適切な応用を可能とする。

|

教員:

見延 庄士郎(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2001

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 理学研究院, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

結晶および結晶と液体の中間状態にある液晶の相転移現象を熱・統計力学に基づいて理解する。

特に、対称性の変化に着目したランダウ理論を中心に学習する。

|

教員:

折原 宏(北海道大学大学院工学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

高度なネットワークと大規模記憶装置の急速な発達によって、現在、膨大な量のデータがネットワーク上で利用されている。本講義では、ネットワークを介して情報や知識を伝達し、共有するために必要な技術について講義する。具体的には、ウェブデータやテキストデータなどの大規模非定型データ処理のための基礎技術として、情報検索および、データマイニング、ウェブ情報システムに焦点をあてて、テキストパターン照合技術、パターン発見技術、HTMLやXML等の半構造データ処理について、とくにアルゴリズムとプロトコルの視点から学ぶ。

|

教員:

有村博紀(北海道大学大学院情報科学研究科)、喜田拓也(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報科学研究科 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-バイオTRIZという考え方-

|

近年、高効率・高性能な生物機能を材料設計に取り入れる生物模倣工学の研究が活発に進められています。

しかしながら、発明者の発想に頼ったケースバイケースでの材料設計が主となっており、生物の機能を工学技術に移転する手法の体系化は、非常に困難なのが現状です。

本講演では、自然界に見られる高効率な生物機能を簡便かつ能率良く、工学技術に移転できる手法「バイオTRIZ」について、基礎から最新の研究動向までを紹介します。

この方法では、生物の知恵をヒントにすることで、研究者が抱える技術矛盾を解決することが期待できます。

|

教員:

|

開講年:2014

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 学部横断型プログラム, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Week02 「原子と放射能」 イントロダクション

|

本教材は、「オープン教材を活用して学ぶ放射線・放射能の科学」を学ぶ方の予習動画です。

※詳細は、概要下部にある資料「予習の仕方」をご覧ください。

講義はビデオ教材を視聴したことを前提として行われます。必ず予習動画を見て講義に参加してください。

=====

10/11までに Week02「原子と放射能」、Week03「放射性核種と壊変」各自視聴してください。

Week02「原子と放射能」藤吉 亮子

イントロダクション

1-1原子と原子核

2-1放射線の基礎知識 放射線とは

2-2放射線の基礎知識 放射線の種類と透過力

まとめ

Week03「放射性核種と壊変」藤吉 亮子

イントロダクション

1-1放射性核種

2-1壊変と壊変則

まとめ

=====

10/18までに「放射線の生体に及ぼす影響」を各自視聴してください。

イントロ

1? ? 被ばくの種類と放射線障害

2? ? 放射線の単位

3-1 確定的影響と確率的影響

3-2 確定的影響

3-3 確率的影響―発がん

3-4 確率的影響―遺伝的影響

まとめ

=====

次々回からは予習サイト「北海道大学Academic Commons for Education」(通称ACE)を使用します。

※履修者が確定次第、予習専用のサイトに登録して予習を行います。履修者確定までの措置として利用しています。

本事業では、放射線や放射能および原子力について正確な知識を習得し、原子力工学分野のみならず、環境科学、放射化学、保健物理学、獣医学、農学などの他分野の視点から環境放射能の諸課題を学び、さらに放射線計測の実習を通して環境放射能測定の技術を習得した、多様な環境放射能問題に対応可能な国際的人材を育成することを目的と致します。

リンク

国際原子力人材育成イニシアティブ事業

|

教員:

藤吉 亮子(北海道大学大学院工学研究院)※所属は2017年当時のものになります、山盛 徹(獣医学研究院放射線学教室)※所属は2017年当時のものになります |

開講年:2018

|

タグ:

japanese, アイソトープ総合センター, 大学院横断型プログラム, 学部横断型プログラム, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

溶液NMRと固体NMR

|

ここでは、「溶液NMR」および「固体NMR」に関する動画をご覧いただけます。

これらの教材は、平成28年3月24日に開催された「北大・JEOL 第1回NMR技術演習セミナー」を収録・編集したものです。

【溶液NMR】

・溶液NMR測定のキモ

朝倉克夫(日本電子株式会社)

・有効な応用測定 複雑なスペクトルをシンプルにする

朝倉克夫(日本電子株式会社)

【固体NMR】

・始めよう固体NMR~基礎から最新の応用例まで~

矢澤宏次(株式会社 JEOL RESONANCE)

|

教員:

朝倉克夫(日本電子株式会社)、矢澤宏次(株式会社 JEOL RESONANCE) |

開講年:2016

|

タグ:

japanese, 医学/保健学, 医学部, 大学院でさがす, 大学院横断型プログラム, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部, 理学/自然科学, 理学研究院, 理学部, 生命科学院/先端生命科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |